山田新一著『素顔の佐伯祐三』より

平成14年1月7日新年早々待望の『素顔の佐伯祐三』(山田新一著)が手に入った。  一時は神田の古本屋を訪ね歩く覚悟をしていたが、正月休みのある日、つれづれに見ていた「インターネットイエローページ」で「日本の古本屋」というホームページがあることを知った。さっそく開いて検索するとなんと数冊のリストが現れたのである。

一時は神田の古本屋を訪ね歩く覚悟をしていたが、正月休みのある日、つれづれに見ていた「インターネットイエローページ」で「日本の古本屋」というホームページがあることを知った。さっそく開いて検索するとなんと数冊のリストが現れたのである。その中から名古屋の古書店「古本まゆ」に発注、入手したものである。 昭和55年に刊行されたもので、古本と言ってもほとんど新本と変わらないしっかりした装丁の本であった。 また、少し前にこんなことがあって感激した。 昨年の12月6日、「わたしの義父は貴殿が好きな佐伯祐三の無二の親友山田新一と申します。.....」で始まる一通のEメールを受け取った。 発信者は私のホームページを御覧になった「タントタベタリーナ氏」で、東京の中目黒でレストラン 「オステリア タントタベタリーナ」を経営しておられるとのことである。(後に山田和美様と判明、山田新一画伯の長男安里氏夫人で「山田新一展画集」のプレゼントをいただく光栄に浴す。) そのメールには『本当の佐伯、真実素顔の佐伯を是非読んでください』とあって、是が非でも手に入れ読みたいとの気持ちが一段と募っていたのである。 インターネットの威力をまざまざと実感するとともに、得難い本が手に入った喜びを味わうのは何十年ぶりであろうか。

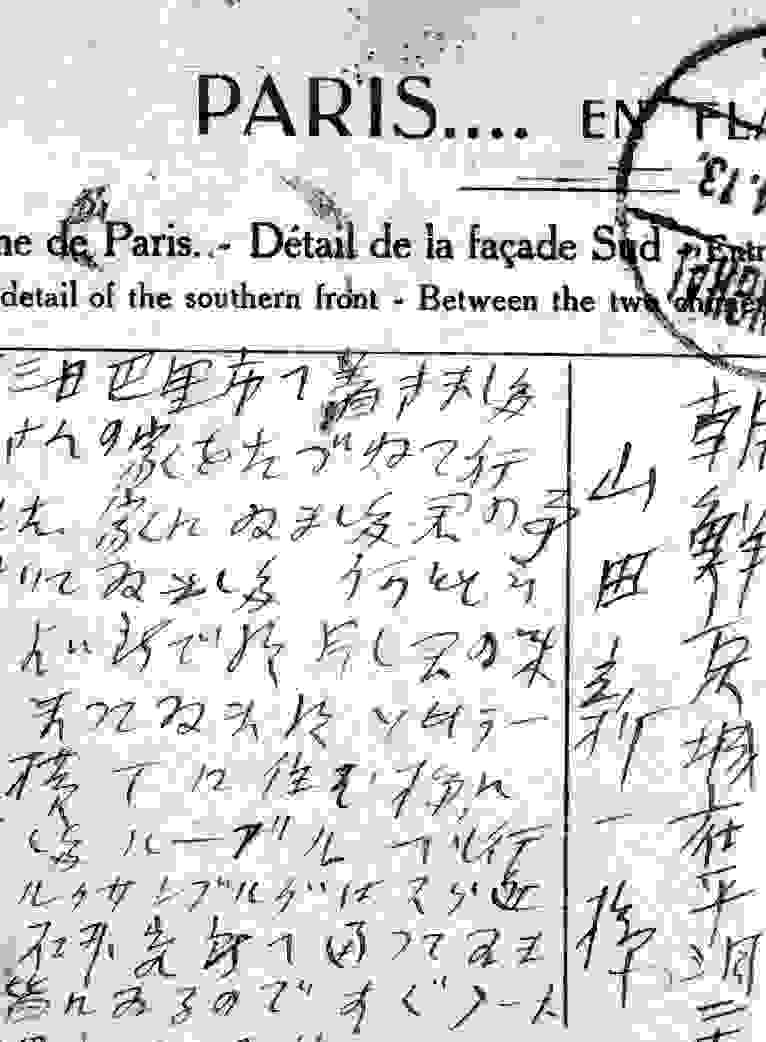

さて、『素顔の佐伯祐三』である。 さすがに親友と称するにふさわしく想い出は生々しい実在感に溢れている。 とくに画架を並べた学生の頃の天衣無縫な振る舞いの数々は、体裁や汚れにまったく無頓着で、型破りでいて憎めない佐伯祐三の面目躍如たるものがある。米子夫人との新婚時代やアトリエを巡る知られざるエピソードはまるで幼児の如くけれんみがない。特に佐伯にとって美しい米子夫人は自慢と尊敬の対象であり、いつも「米子はん」と呼び、決して呼び捨てにはしなかったという。 ここに佐伯と山田の友人関係を端的に表わして余すところのない、とっておきの"会話"を紹介しておく。 「あのなあ山田君、わしなあ、結婚してもなあ。あんなみょうな、みょうなことはせんつもりやったけどなあ。とうとう昨夜(ゆんべ)してしもうたんや」と、たいそう情けないような顔をして、結婚初夜の契りを僕に告白した。 「そんなアホなこと。そんな.....。君、あのーそれせなんだら、片輪ちがうかいわれるわ」 「せやけどなあ、あんなんすんの、かなわんかったんやがなあ.....」 著者、呆れて曰く.....反面いかに彼が狷介すぎるほど純粋で清純な青春の日を過ごしたかを考えて、あらためて彼のストイックな一面を見せつけられた気がした.....と。  第一回の渡欧に見せた飽くなき執念、運命的なヴラマンクとの出会い、そして夢半ばにしての帰国、病躯を押しての再渡欧.....寸暇のやすらぎもなく駆り立てられるように究極を求めてひた走りつづけた佐伯祐三は、ついに異国の地で病床に伏すことになる。その間山田新一との交友はもっぱら文通によるものであったが、残されているカナ混じりの乱雑な書簡類(左例)に時空を越える二人の友情の篤さが感じられる。

第一回の渡欧に見せた飽くなき執念、運命的なヴラマンクとの出会い、そして夢半ばにしての帰国、病躯を押しての再渡欧.....寸暇のやすらぎもなく駆り立てられるように究極を求めてひた走りつづけた佐伯祐三は、ついに異国の地で病床に伏すことになる。その間山田新一との交友はもっぱら文通によるものであったが、残されているカナ混じりの乱雑な書簡類(左例)に時空を越える二人の友情の篤さが感じられる。昭和3年(1928年)6月4日、再会を楽しみに山田新一がパリに着いた時、前年に2度目の渡欧を果たした佐伯は、既に病臥して2か月あまり、やつれた面貌には既に死相が感じられるほどの重体であった。 程なくして狂気を発した佐伯祐三は、自殺未遂事件を起こして精神病院に収容され、同年8月16日、ついに帰らぬ人となったのである。享年30歳..... まるで最後の瞬間に枕元へ招き寄せられたような山田新一の2か月半の記述こそ『素顔の佐伯祐三』の結晶のように思える。佐伯祐三の晩年が(と言っても30歳前である)激しく悲劇的でさえあった故に謎とされている部分にもハッキリした答えが用意されていた。 以下佐伯祐三晩年の部分を抜粋掲載させて頂くことをお許し願いたい。 ● ● ●

(山田新一著『素顔の佐伯祐三』より) (パリ再会)

僕は、佐伯の亡くなる年の昭和3年(1928)6月4日、晩春のパリのガール・ド・ノール(北駅)に到着した。すぐに病の床に伏せっていた友、佐伯を看護せねばならなかった。 リュー・ド・ヴァンヴのアパートへ行くなり米子は僕の手に飛びついた。その手は冷たく痙攣していた。もう一度僕の胸を不吉な影が横切った。 夫人は「佐伯がね、そりゃお待ちしていますのよ.....だけど、この2,3日どうも具合がよくありませんの。それでね、随分勝手なお願いですけれども、嬉しさのあまり、また熱が昂まるといけませんから、あまり沢山お話なさらないでね.....。」 そんなに悪かったのか!そして僕は充分覚悟して病室に入ったのだが、扉を開けた瞬間「いけない」 絶対的! そんな感じに襲われたのである。ひどくやつれている上に髭だらけで、落ち窪んだ眼窩がするどく一種死相とでもいうべき影が漂っていた。 彼の力なく白く痩せほそった二本の指を握って、僕はふたこと、みこと元気をつけるように話しかけたが、佐伯は多くを語らず南フランスへでも行って養生したいとだけ言った。 そして隣室に僕は驚くほど山積みされた作品を見た。一体これは!何百枚なんだろうと身体のふるえの止まらないような感動に襲われたのであった。 聞けば佐伯は興がのれば、一日に四、五枚はおろかそれ以上でも情熱のおもむくがままに描き続けたそうである。そして沛然たる雨に身体全体を濡らしながらも尚描き続けたことが、彼をして致命的な病勢へと追いやったらしく、今やそれらの無理が運命的な死へと駆り立てているようである。  彼は夜半、僕が彼の病室を見舞っている時ふと眼を覚まして、

彼は夜半、僕が彼の病室を見舞っている時ふと眼を覚まして、「山田君、『黄色いレストラン』(1928年・油彩・麻布=右図)と『扉』(1928年・同、佐伯祐三"BEST6"に収録)とは絶対売ったりしないように巌に君に頼むよ、あの二枚だけが僕の最高に自信のある作品なんだよ」 と澄み切った声音で述べた。 言うまでもなく彼のそれらの驚くべき多数の第二次渡欧作こそが、いよいよ佐伯をして不朽の天才といわしむるに至ったものである。 (失踪、自殺未遂)

そして間もなく、大変悲劇ともいえるあの事件が起きた。 佐伯が連日の高熱に病床に伏していた6月のある明け方(20日)のことであった。病床を脱した佐伯は、クラマールの森の奥深く逃げた。おそらく、もう癒るあてのない病気と、これからやらねばならない芸術の板挟みに耐えられなかったのであろうか。 その善後処置の采配を振ったのが椎名其二氏(略歴後述)であった。 椎名氏は、ようやく元の病床に戻された佐伯を、パリ郊外のヌイイ・シェル・マルヌのセーヌ県立エブラール精神病院に入院させるまでの、種々の措置や病院側との折衝など、京都府立医大教授坂本三郎博士その他の友人ともども、まだパリには不馴れな我々を実によく指導して処理を誤またなかった。それにまた米子と弥智子親子にとって、救いの神の如く立ち回ってくれたのも椎名氏であった。 以下、椎名氏の手記―「佐伯祐三の死――自由に焦れて在仏40年」(中央公論昭和33年2月)に基く佐伯自殺未遂事件の真相である。(要旨―内容は自分の体験とほぼ同じである)

哀れなかわいそうな佐伯.....。もし君が暗い森の奥深く、たった孤り木によじ登り、紐を首へ回して吊り下がっていたとしたら、僕は冷たくなった君に、どんな慰めの言葉をかけることができたろうか。 当日、"佐伯発見"の報がはいるや、我々は彼の部屋へおしかけた。まずもって無事に彼が帰還したことを喜びつつ、部屋の扉を開けた途端、我々は一瞬ギョッと退いた。 扉の前に佐伯が、大きく腕を通せんぼうするように十字に広げ、何ものをみるではない虚ろなガラズ玉の眼差しで立ちふさがっていたのである。何というか幽鬼のようなその姿に不覚にもたじろいでしまった。ベッドに押し戻し、更めて彼の無事を確かめた際、その首にゾッとするようなあの索溝を確認したのであった。 (祐三の懺悔)

そして、僕と佐伯祐三の生涯において、このささやかな彼の思い出を書くにあたって、この際特に明記しておきたいのは、やはりこの事件の直後のことである。

佐伯はこの当時殆ど狂乱状態であった。しかし錯乱のあいまには、時に信じられないくらい沈静して病床に横臥し、狂っているにもかかわらず瞬時冷静に自分の人生を反省したり、あるいは自分のそこはかとなき罪科について、悔恨の念あるいは懺悔のごときを度々繰り返していた。 その聞き役は椎名氏と僕であったと断言して憚らないのである。殊に夫人に対して、直に打開けたくない、聴かせたくないようなことは、必ず椎名氏と僕に話すのであった。それだけに畢竟、米子に対する彼の愛情の深甚なることを思うのである。 ここで特にお話しておきたいと思うのも、そんな打開け話の一つである。 敢えて僕が記しておくのは、生涯の友佐伯祐三の素顔を後世に遺したい、それ以外の何ものでもない―ささやかな打開け話なのである。 ある夜、もう真夜中であったが、僕と椎名氏とが、例の首吊り事件から戻されて、いずれは病院に運ばれる日の近かった佐伯の病室をそおっと覗くと、佐伯は小児のように眠るが如く眠らざるがごとくしていた両眼を、パッチリ開けて、手振り身振りで自分の寝台の近くに我々を呼び寄せた。 その席には、特に夫人を入らせたくないようなので何事かと思っていると、立派な高僧であった佐伯の父、祐哲師から形見として与えられた「南無阿弥陀仏」の布護符を両手で胸に当て、「自分はこの生涯において、非常に恥かしい、悪いことをした。そのことをどうしても懺悔してこの世を去りたい。このことを告白できるのは、あなた方二人しかないのだ。」と眼に涙を湛えて話し始めた。 佐伯が言ったこの世における間違ったこととは、椎名氏も先に「彼はある女との関係を気にかけていたらしかった。」と書いていたひとつの恋愛であった。 彼は実に気が違った者とは思えないぐらい整然たる口調で、そして心の底からこの世に遺してゆく懺悔の心をこめて、我々二人にしみじみと告白するのであった。 それは、彼が2年と3ヶ月程滞在した第一次渡欧から、大正15年(1926年)3月、日本に帰ったのち同年9月の第13回二科展に19点余の作品を出品し、輝かしい二科賞を受けて特別陳列を許された。当時の画壇としては珍しく、突如として佐伯の盛名があがった時のある女性とのことなのである。 僕はこの懺悔を始めて聞きその意外なことに驚いたが、佐伯もやはり神様ではなく一人の人間であり、その上疾風怒濤の情熱に動かされていた状況下にあったことを感銘して聞いたのであった。彼は亡き父親の形見の護符を胸に当て、懺悔のあいだ幾度か嗚咽し涙を流し、護符を両手にしっかりと持ち幾度も幾度も「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」と唱えていた。

おそらく佐伯のことだ、この女性との関係は外面的にも結果的にもどうあれ、今でいう浮気のようなものではなかったと思われる。 彼はそのようなことのできる男ではなかった。浮気だから後々まで彼の良心を苦しめたのではなく、真剣だったから浮気以上に彼が苦しんだのではなかったか。 ――しかしこのことを米子が知っていたかどうかについては、佐伯という純朴すぎる隠しごとの下手な人間を知って下さった方には自ずから明らかであろう。 いずれにしても充分に真剣に生き充分に真剣に苦しんだことをもって、それは宥されてしかるべきではなかろうか。 その後、佐伯は別に気が狂ったように暴れることもなく、ただ黙々と静かに病床に休んでいた。いよいよ入院する時は何人かの友達に見守られて、はるばるとパリ郊外のエブラール精神病院に行ったのであった。 (最後の病床)

椎名氏や佐藤淳一博士などと一緒に数回病院を訪ねたが、最後に僕が佐藤博士と共に佐伯を見舞ったのは、彼の死の前々日の8月14日、ヴォーレアルの写生地から所用でパリへ出た時であった。 今にして思えば虫が知らせたとでもいうのであろうか。その日は弥智子の見舞が主であったが何となく佐伯に会いたくてたまらなかったのである。 ところがこの訪問は佐伯がこの世の親しい者に別れを告げた最後の面会であり、以後臨終に至るまで米子を始め誰一人彼の病床を訪ねられなかったのである。 その日、佐伯は僕の顔を見て泣き出した。彼の堅く閉じられてかすかに顫える両眼から涙がとめどなく流れた。そしてベッドの上に痩せきった身体を横たえ静かに手を延ばして僕達に握手した。そしてきれぎれに 「山田君.....えらいお世話になったわ.....すまなんだ.....」 「.....鴨緑江の舟遊び良かったな.....もしも国へ帰れたら、あの風景を、そして辮髪の逞しい男をマッ黒になって.....描きたかった.....」 京城と安東市の数日ぐらい、僕に対する彼の骨肉を越える友情を感じさせてくれたことはない.この期に及んでも切々と思い出してくれる彼に返す言葉がなかった。 やや間をおいて発せられたこの言葉だけが彼の最後の言葉であった。今にして思えばこの世に遺していく友人知己全体に対するお訣れであった。 まさか一日おいて死ぬとは思わなかったので、僕達はなるべく元気をつけるよう慰めて別れを告げたが、昏々と眠っているのか瞑想しているのか、涙ににじんだ両眼を静かに閉じている佐伯を一人残して、病室をそっと脱けだした時の僕の心は実に淋しかった。後に聞くところによると死の前夜の8月15日の夜、佐伯は一人さめざめと泣き明かしたそうである。その心の淋しさが今も僕の胸にある。 彼は単に肺を病んで治療薬を多量に服用したため頭がおかしくなり、そのために命が尽き果てて亡くなったのではない。 入院の日から彼は食べることを明らかに拒絶した。一切の食事や飲み物を摂らず、それ故に単にブドウ糖やその他の静脈注射だけであったと後に医者に言われた。そして衰弱し本当に断食状態で干涸び果て、昭和3年(1928年)8月16日午前11時に枕辺に友も妻もなく、ただ孤り誰にも看取られることなくこの世を去っていったのであった。正に享年30歳であった。 (異国の葬送)

佐伯の遺体はその日か翌日であったかグラン・ゾンムホテルに運ばれて、そこで何人かの友人達によって通夜をし、翌18日ベイル・ラシューズ墓地に運ばれたのであった。

参列者は米子夫人、木下孝則、木下義謙、木下勝治郎、林龍作、椎名其ニ、大橋了介、横手貞美、山口長男、荻須高徳、林重義、川瀬元子、萩谷巌その他の諸氏と僕であった。 仮埋葬するにあたって何人かの画友達が 「さようなら佐伯君。さようなら佐伯君」 声を忍んで咽び泣いた。そして小さな花束が投げ入れられた.....。 ――独特のアクセントで喋る佐伯弁が僕の耳元にひびいてくる。 「山田君、何とかしてあんな奴らやっつけてやりたいから、応援に来てくれへんか.....」 芸術に対する敵と襲いくる病魔に対し、彼は力の限り戦った。そして倒れた。 「.....応援に来てくれへんか、山田君.....」 これは佐伯と米子が恋愛時代に道傍の道路工夫にからかわれた時、僕に言った言葉であったが、それは青春をともに過ごしともに夢み、ともに生きともに戦った友、人間佐伯祐三の僕に対する限りない友情の吐露であった。 しかし僕にはこの世の閾を越えて幽明境を異にして踏み入った彼をとどめることはできなかった。ただ、その後姿へ 「さようなら佐伯君.....」 たった一言かけられるだけであった。 ● ● ●  しかし佐伯家をめぐる非情な「命運録」には、悲しみのページがさらにもう一枚用意されていた。 しかし佐伯家をめぐる非情な「命運録」には、悲しみのページがさらにもう一枚用意されていた。やはり肺を病んでいた愛娘弥智子が佐伯の後を追うように同月30日グラン・ゾンムホテルの病室で、あまりに幼い命の火を消したのである。山田新一によれば「シェル、シェル(空、空)アンジュ、アンジュ(天使、天使)」 と.......うわ言を漏らしつつ召天したのであった。 まだわずか6歳と6ヶ月の誠にいたいけな死であった。 『素顔の佐伯祐三』を読み終え、改めて画集を手にページを繰る。 佐伯祐三の赤裸々な生き様がオーバーラップして一段と生々しく、奔流する彼の血潮を見るかのようである。 理想を求めてやまぬ偉大な画家佐伯祐三を身近に感じるとともに、悩み多く純粋に真面目に真剣に生きた一人の青年を思う。 カンバスに向かう時も、人生そのものに立ち向かう時も、人間佐伯祐三は純粋で奔放で苛烈であった。 結局、自ら死を意識せずにはいられぬほど肉体は蝕まれ、あれほど愛し尊敬してやまなかった米子夫人との間にも微妙な意識の縺れが生じて、精神的にも大きな負担を負ってしまったようである。彼の鋭敏に過ぎる神経は、死の恐怖と自己忌諱に耐えられなかったのであろうか。 狂気の中にクラマールの森へ死に場所を求め、かなわず精神病院に入れられると食を拒絶し敢えて孤独の死を迎えた。 彼の耳にはすでに米子夫人や弥智子の声は遠く、最後の面会人山田新一の存在こそ彼にとって唯一の救いではなかったろうか。 山田新一曰く「かの偉大なる画家佐伯祐三も.....悲しいことにやはり一人の人間であり、一人の男であった」と。 (写真は山田新一氏、本書出版(昭和55年)の頃か) |